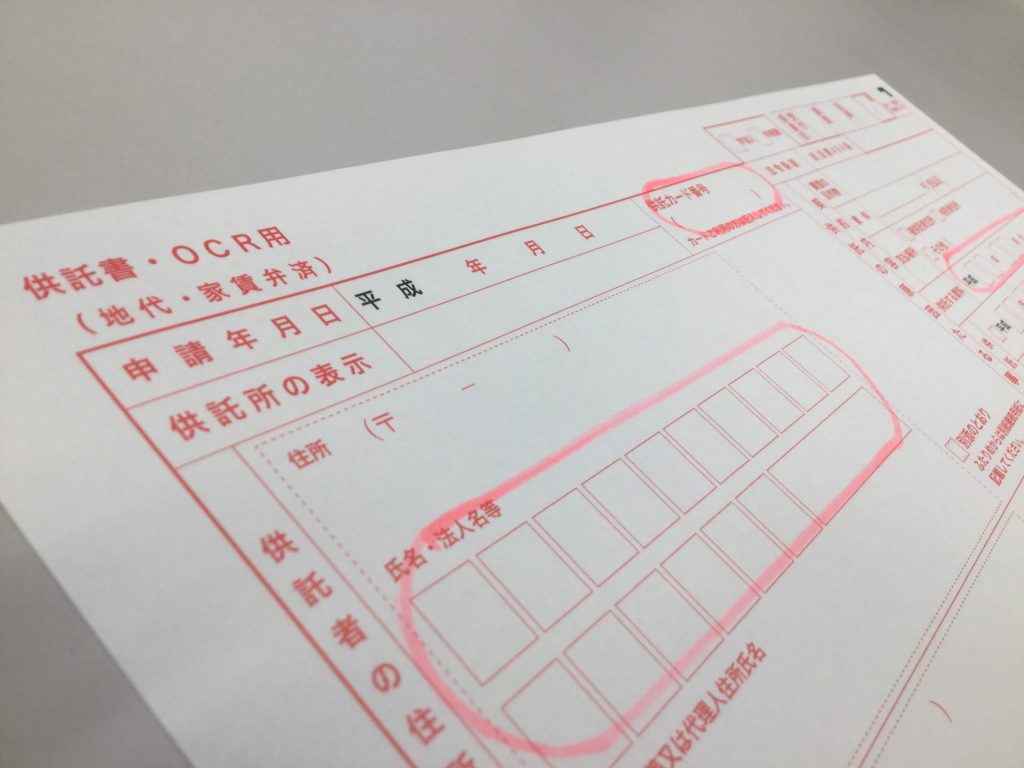

以前、家賃の値上げ拒否については、当面の間は今までどおりの家賃を供託すればいいという話をしました。今回は供託したその後のお話を書いてみたいと思います。

家賃の値上げに供託で応戦!これで勝ったも同然?

今のマンションに引っ越してかれこれ5年。入居時にダメ元でお願いした家賃交渉にも成功し、相場より安くで住めてると思う。会社にも近いし、まあまあ駅近。たまたま賃貸情報誌を見たら同じマンションの部屋がうちより2万も高い家賃になってた。最近、物価高とか言うけど、超お得に住めてるじゃん!なんて思っていたら、不意打ちのように家賃値上の通知が届いた。

管理会社に連絡したら、最近地価の上昇も著しく、もともと値下げして入居して頂いているので、今回はどうしても値上げに応じて貰わなければ困る、との回答。よーし。今回もネット情報を駆使して撃退してやる!・・・なるほど、賃上通知が来たら「キョータク」すれば良いのか!「家賃値上げには応じられません!キョータクします!!!」

管理会社は驚いていたけど、今の情報化社会、調べた者勝ちだよね?

※実際には、値上げに応じられないことを伝えたうえで、ご自身が正当額と思う家賃を提供し、受取を拒絶される、またはあらかじめ値上げ後の家賃でなければ受取を拒否する旨を通知されているなどしていなければ供託できません。

まもなく届いた調停申立書。これって詐欺じゃね?

管理会社に強気で返事をしてから早3か月。先月末も「ヤチンキョータク」の手続をした。ちょっと面倒だけど、最初に行った法務局で丁寧に教えてくれたし、あとはネットでも手続きできたから、これで毎月2万円節約できると思ったら安いもんだよ。なんて思っていたら裁判所から封書が届いた!!

最近流行の詐欺かと思ったけど、封筒に書いてある電話番号もネットで調べた裁判所の電話番号と同じ。中身にも大家さんの名前が書いてあるし、なんか本物っぽい?えー!?裁判になるの???

家賃の増額、あるいは減額の請求の合意が整わない場合、家賃供託をすればすべて解決というわけではありません。当事者同士で合意できなければ、裁判所で調停(話し合い)を行い、調停も纏まらなければ訴訟手続において妥当な家賃を決めることとなります。供託は、一時つなぎでしかなく、話し合い(裁判)の結果が出るまで、家賃の不払いによる不利益をお互いが受けないために行います。

裁判で新しい家賃が決められたらどうなるの?

裁判所において調停手続、あるいは訴訟手続で家賃の相当額を決めるとある程度期間が必要です。調停で話し合いが纏まれば、最初に裁判所から通知が届いてから概ね3~4か月。訴訟に移行して判決になると1年以上かかることも少なくありません。

今回のケースでは、最初から相場より安い家賃で入居していたようですし、同じマンションで2万円も家賃が違う部屋があるなど事情を考えると、1万5000円から2万円程度、家賃が上がることがないとも言えません。この場合、供託していた家賃と裁判所で決められた家賃に差額が発生しますが、この差額には年1割の利息を付けて支払う必要があります。(借地借家法第32条)

調停手続で纏まらず、訴訟に移行して金額が決められたとすると、1年~2年程度は掛かっていることが想像できますので、家賃を1万5,000円アップする判決が、始めの内容証明通知から2年後に出されたとすると、1.5万円×24か月=36万円と支払期後1割の利息の合計40万円近くを支払う必要が出てきます。

インターネットなどの情報だけを鵜呑みにして、家賃の増額請求に対し、安易に供託しただけでは解決できないので注意が必要です。また、本件のサンプル事例のように、そもそも供託手続に不備がある場合、供託自体が無効と判断され、賃貸借契約の解除、明渡強制執行などにつながるケースもあります。

闇雲に家賃値上げに対抗して供託するのではなく、管理会社とよく話し合いをすることが肝要です。

以上、今回は、家賃供託を行ったあとに起こるかも知れない、ちょっと怖い事例について書いてみました。

万一、家賃値上げの通知があり、諸々の理由で応じられないのであれば、慎重に、且つ、出来るだけ速やかに結論を出す必要があります。家賃値上げ通知にお悩みでしたら、ぜひ専門家(弁護士)に相談してみてください。色々アドバイスして貰えると思いますよ。