地価が上がってきて、あちこちの古家が取り壊されたり、建築工事が見られるようになりました。不動産の動きが活発になることは景気を刺激するので悪いことではないと思います。しかし、不動産の開発や売買が活発になると、賃貸物件でも家賃の値上げが検討されることがしばしばあります。前回、突然の家賃値上げの対抗手段として「供託」があると書きましたが、今回は供託の仕方について触れていきたいと思います。

突然の家賃値上げ!まずは気持ちを落ち着けましょう。

突然、大家さんから家賃を値上げしたい、と通知が来たら、それも「内容証明郵便」とかいう聞き慣れない書留郵便がやってきたら、誰でも面食らってしまうと思います。中身を読んでさらに驚き!今でも安くないと思っている家賃をさらに値上げしたい、だなんて、正気の沙汰とは思えない。そんな感情を抱く方もいるかも知れません。でも、大家さんも値上げしたら店子(賃借人)さんが退去してしまうかも知れない、退去したら次の入居者が見つからないかも知れない、そんな不安の中、通知を送ってきていることと思います。お互い人間ですから、常に不安とは隣り合わせです。まずは深呼吸して気持ちを落ち着かせましょう。

一息ついたら、これを準備しましょう。

ひとまず気持ちがリセットできたら、落ち着いて通知を見直してみましょう。①「値上げ後の家賃でないと受け取らない」と書いてあるのか、②ただ話し合いをするための「お願い」なのか、③「イヤなら出て行け」と強気なのか。

いずれにしても必要なのは「賃貸借契約書」です。あなたが、その部屋に入っている根拠となる大切な契約書です。まずはこれを探しましょう。たいていの場合、2年に一度は更新契約がされていますから、そんなに古い書類ではないと思います。更新契約なんて全然してないよ、という方は大家さんが少々横着な方のようです。管理会社も入っていないかも知れません。入居当時の書類をがんばって探しましょう。

賃貸借契約書の何を見れば良いの?

賃貸借契約書が見つかったら、まずは物件の所在を確認して下さい。あなたが今住んでいる部屋が表示されていますか?大手の賃貸不動産屋さんなどを通じて契約していれば、契約書に抜け落ちがあることは少ないです。大家さんが直接作ったような契約書の場合、物件の表示が不十分なこともありますので、しっかり確認して下さい。必要な記載は、借りているマンション(借家)の住所と床面積。「家屋番号」まで書いてあれば100点です。京都などの古い街のいわゆる長屋の一軒を借りている場合は、大きな建物のうちの一部、ということもありますから、「上記建物のうち○○㎡」なんて記載があるかも知れませんので確認して下さい。

また、更新契約をしていない場合、家賃の額が今と同じかどうかも確認して下さい。過去に口約束で値上げしている、なんてことも稀にですがあります。中には消費税が上がったことをきっかけに値上げされたりしていることもあります。居住用住宅の家賃は、消費税が非課税なので、消費税値上げが家賃値上げの直接原因にはならないはずなんですけどね。

また、どうしても契約書が見つからない方も大丈夫ですので、安心して下さい。

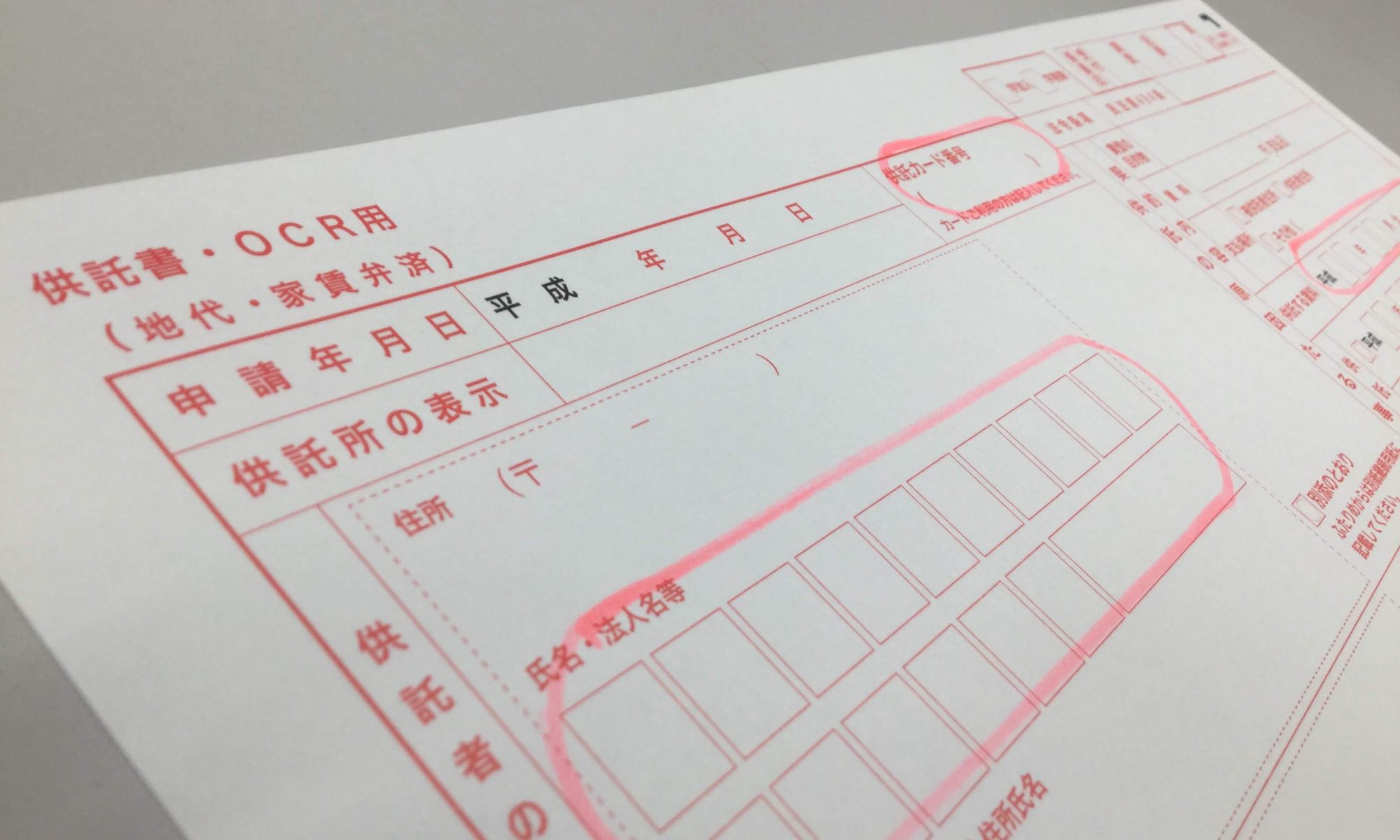

さあ、情報はそろった!いよいよ家賃供託へ

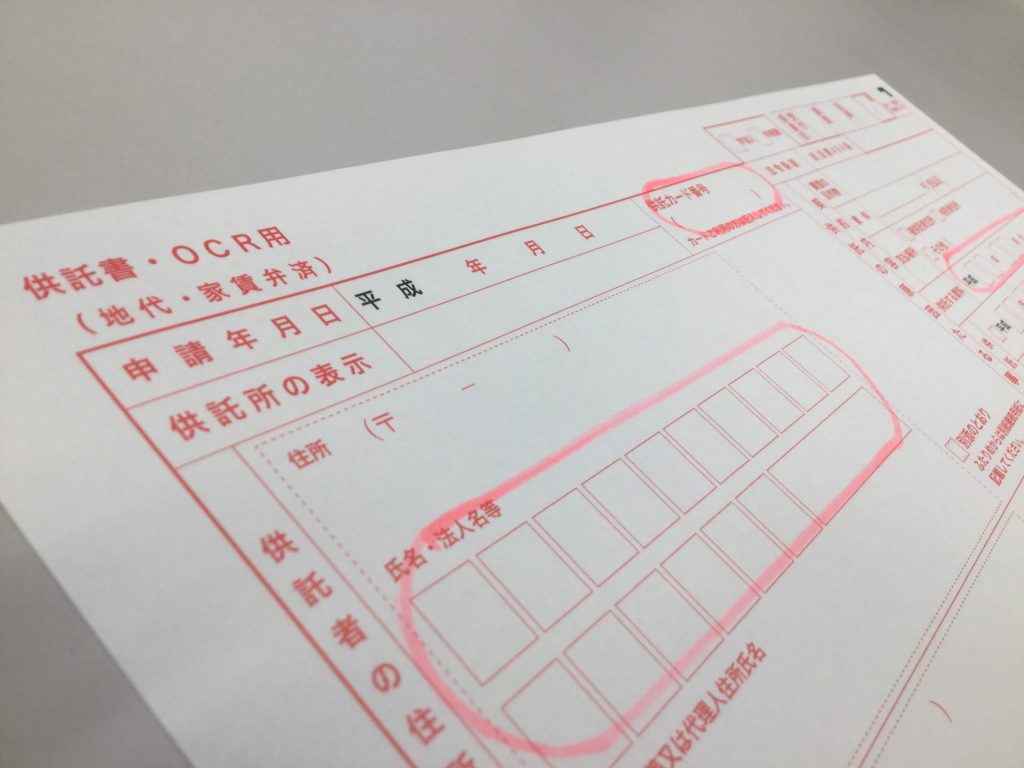

家賃供託は法務局で行います。正確には「債務の履行地を管轄する法務局(供託所)」となっていますので、京都にお住まいだけど、家賃の振込先は大阪にある銀行の支店、なんて時は、大阪の法務局になります。もっとも最近はインターネットを通じて供託手続きをすることが出来るようになりましたから、当該サイトで供託手続きをしてみても良いかもしれません。

でも、供託なんて制度自体が耳慣れないと思いますので、まずはお近くの法務局や、専門家(弁護士、司法書士)で相談を受けることをおすすめします。行政書士や各種コンサルタントなどは供託事務、供託書作成を代理することが出来ませんので、ご注意下さい。なお、インターネットで供託手続きが出来るようになった関係もあってか、ほとんどの都道府県で、現金受け入れを含む供託事務全てを取り扱っているのは、ほぼ一番大きな法務局(本庁)のみとなってしまいました。法務局の各支局では、書類上の受付はやってくれますので、法務局で相談される際は一度電話で相談できるか確認されることをお勧めします。(供託所連絡先一覧)

支局で供託手続きをした場合は、銀行から振り込んだり、インターネットバンキングやペイジーで送金したりすることで供託を完了させることが出来ます。

家賃供託が出来たら・・・。

通知の書き振りにも依りますが、法務局と相談して進めれば家賃供託をするところまではたどり着けると思います。ただ、家賃供託が出来たからといってトラブルが解決したことにはなりません。あくまでも「賃料不払いによる解除」が回避できたに過ぎません。これから調停や裁判で適正な賃料を決める手続きが待っています。裁判の結果、ある程度の増額賃料が認められた場合は、たとえ供託していたとしても現在の家賃との差額は、支払う必要がありますので、ご注意下さい。

以上、今回は、値上げ通知に対する家賃供託の方法を書いてみました。

しかし、供託期間が長期化すると、遡って支払うことになるかも知れない差額家賃も大きくなっていきます。出来るだけ早く大家さんとの合意が整うよう最善を尽くす必要があります。どうして良いか悩んだら、ぜひ専門家(弁護士)に相談してみてください。色々アドバイスして貰えると思いますよ。